1.- La forma o el principio de libertad religiosa.

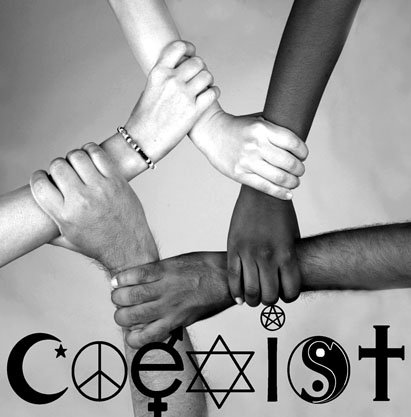

A veces se ha considerado poco adecuado para asignar a este principio un término que significa “soportar”, pero en realidad la palabra ha sido el emblema de tal libertad desde las primeras luchas que emprendió y a través de las cuales se ha venido afirmando en formas aún débiles o incompletas. Por lo tanto, ningún otro término podría sustituirla. Desde estas luchas la Tolerancia, fue entendida como la coexistencia pacífica entre varias confesiones religiosas y actualmente se entiende, en sentido aún más general, como la coexistencia pacífica de todas las posturas posibles en materia religiosa. El criterio para determinar si tal exigencia se realiza en las situaciones históricas o políticas particulares es solamente uno: su realización, en efecto, significa que ninguna violencia, inquisición jurídica o policial, disminución o pérdida de derechos o cualquier discriminación hiera al ciudadano a causa de sus convicciones, positivas o negativas, en materia religiosa.

El principio de la Tolerancia, o por lo menos su corolario inmediato, la posibilidad de salvarse aun sin la fe cristiana, se encuentra en algunos filósofos del siglo XIV y especialmente en Guillermo Ockham (o, Occam) fraile franciscano inglés, dice: “No es imposible que Dios ordene que el que vive conforme con los dictámenes de la recta razón y no crea sino lo que su razón natural concluye que deba creerse, sea digno de vida eterna. Y si Dios lo dispone así, podría salvarse el que no tuviera en la vida sino la recta razón como guía”. Por lo demás, la Tolerancia religiosa está ya implícita en el concepto que Occam tenía de la iglesia infalible, como de comunidad de los fieles que vivieron desde los tiempos de los profetas hasta hoy y del papado como de un principio “ministratuvus” que no puede quitar a nadie los derechos y las libertades que Dios ha dado a todos los hombres y que el cristianismo ha venido a reivindicar. El famoso cuento de Boccaccio de los tres anillos (Decamerón, 28) ilustra también la posibilidad de salvarse que se da por igual a los mahometanos, hebreos y cristianos. Sin embargo, el principio de la Tolerancia, asomó como elemento indispensable de la vida civil de Occidente solo después de la Reforma, en las luchas que opusieron entre sí a las diferentes partes de la cristiandad. Es probable que haya sido explícitamente afirmado por primera vez por el grupo de reformadores italianos que rechazaron el dogma (lo que se afirma por cierto) de la Trinidad, esto es, por los socinianos (ver Fauto Socino), a quien Calvino obligó a huir hacia Transilvania y Polonia, donde propagaron su doctrina. En 1565 Jacobo Aconcio, en su Stratagemata Satanae, veía en la intolerancia religiosa una celada de Satanás y afirmaba que es esencial para la fe sólo lo que alienta la esperanza y la caridad. En 1580, el moralista francés Michel de Montaigne, defendió en un ensayo, por los motivos de la naturaleza política, la libertad de conciencia. Hacia 1593 el intelectual francés Jean Bodin (o, Bodino), que defendió el derecho, la ciencia política y la economía , sostuvo la necesidad de la paz religiosa que podría obtenerse mediante un retorno a la religión natural, que eliminaría las controversias dogmáticas. A su vez, el jurista, matemático y humanista holandés Hugo Grocio (o, Grotius) consideró fundamentales las creencias de la religión natural y no obligatorias las de la religión positiva, que a menudo resultaban ambiguas. Según Grocio, es posible creer en el cristianismo sólo con la misteriosa ayuda de Dios y, en consecuencia, quererlo imponer con las armas es contrario a la razón ( De iure belli ac pacis 1625) En 1644, el poeta inglés John Milton 1608-1674, escribió su discurso a favor de la libertad de imprenta intitulado Areopagítica (Fondo Cultura Económica México 1941). Todas estas defensas del principio de la Tolerancia, aducen en su favor argumentos políticos y religiosos más que filosóficos o conceptuales; aún más, a menudo los argumentos aducidos son específicamente religiosos y, por lo tanto, tienen el valor sólo para los que comparten las creencias religiosas a los cuales apelan.

El primero en plantear la defensa de la Tolerancia sobre argumentos objetivos fue el filósofo Baruch Spinoza, que adujo en su favor el argumento príncipe, que anuncia que la violencia y la imposición no pueden promover la fe y que, por lo tanto, las leyes que se proponen esta finalidad resultan inútiles (Tractatus theologico-politicus 1670). Pero acerca de este punto de vista, es clásica la Epístola acerca de la Tolerancia 1689. En este escrito el pensador británico John Locke hace ver cómo, examinando independientemente uno de otro, el concepto del Estado y el de la Iglesia, el principio de la Tolerancia resulta algo así como un punto de encuentro de sus tareas y de sus respectivos intereses. En efecto, el Estado es “una sociedad de hombres establecida sólo para conservar los bienes civiles” , entendiéndose por bienes civiles la vida, la libertad, la integridad y el bienestar corporal, la posesión de los bienes externos, etc. Por lo tanto entre sus tareas no está la curación de las almas y de su salvación eterna, porque, por un lado, frente a esta tarea, el magistrado civil es tan incompetente como cualquier otro ciudadano, y por el otro, no tiene instrumento eficaz alguno, ya que su único instrumento es la constricción y ninguno puede ser constreñido a salvarse. En cambio, la Iglesia es “una libre sociedad de hombres, que se unen espontáneamente para servir a dios en público, y del modo que crean más adecuado para Él, para conseguir la salud de sus almas”. Como sociedad libre y voluntaria no puede vincular a ninguno mediante la fuerza y las sanciones de su competencia son las exhortaciones, las admoniciones y los consejos que, por sí solos, pueden promover la persuasión y la fe. El principio de la Tolerancia garantiza por igual el interés religioso de la Iglesia y el interés político del Estado, los derechos de los ciudadanos y las exigencias del desarrollo cultural y científico.

No obstante, tampoco en la Epístola de John Locke, se da una expresión completa al principio de la Tolerancia, porque Locke considera que “los que niegan la existencia de Dios, no deben ser tolerados de modo alguno”. El triunfo de la Ilustración en el siglo XVIII y del pensamiento político liberal en el siglo XIX, es lo que ha llevado al reconocimiento del principio de Tolerancia en su forma completa, que es la expuesta más arriba. Pero poco o nada ha agregado la bibliografía posterior a las justificaciones dadas a este principio por el propio Locke y ni siquiera es excepción, a este respecto, el Tratado sobre la Tolerancia 1763, de Voltaire, famoso justamente por la influencia histórica que ejerciera.

El principio de la Tolerancia, ha entrado a formar parte de la conciencia civil de los pueblos de todo el mundo. Sin embargo, su realización en las instituciones que rigen la vida de muchos pueblos es incompleta y está sujeta de continuo a nuevos peligros. Las discusiones que a veces suscita se inspiran, de preferencia, en el deseo de mantener o de reconquistar, para alguna confesión religiosa, un privilegio de hecho que se intenta conciliar de la mejor manera posible con el respeto formal puesto al principio (en especial: F. Ruffini, La libertà religiosa, 1901; Luigi Luzzatti, La libertà di coscienza e di scienza, 1909; M. Bury, A History of Freedom of Thought, 1913, nueva edición 1952; traducida al castellano: Historia de la libertad de pensameinto Fondo Cultura Económica, México 1941; W.K. Jordan, The Development of Religious Toleration in England 1932.

2.- En el lenguaje común, y a veces en el filosófico, la Tolerancia se entiende también en un sentido más amplio, incluyendo toda forma de libertad, moral política y social.

Entendida de esa manera, se la identifica con el pluralismo de los valores, de los grupos y de los intereses en la sociedad contemporánea, y a veces se discierne en este pluralismo un medio para mantener el control de los grupos sociales existentes en la totalidad de la sociedad y, por lo tanto, un obstáculo para la realización de una nueva forma de sociedad. Por “Tolerancia pura” se entiende a veces la que abarca a las políticas, a las condiciones y a los modos de comportamiento que no deberían ser tolerados, porque impiden, si no destruyen, la probabilidad de crear una existencia sin temor ni sufrimiento, y el filósofo y sociólogo judío de nacionalidad alemán-norteamericana Herbert Marcuse, afirmó que, si la Tolerancia indiscriminada se justifica en los debates inocuos y en las discusiones académicas y es indispensable en la religión y en la ciencia, no puede admitirse cuando están en juego la paz, la libertad y la felicidad de la existencia, porque en ese caso equivaldría a la represión de todo el factor innovador en realidad social (A Critique of Pure Tolerance, de Wolff Moore jr. Y Marcuse 1965). Sin embargo, en este significado más genérico, la palabra Tolerancia no se distingue de la libertad, y sus problemas son sin más ni más que los de los límites y de las condiciones de la libertad política.

3.- Una acepción particular del término Tolerancia es presentada por el filósofo austriaco nacionalizado británico Karl Raimund Popper:

En el ensayo “Tolleranza e respnsabilità intellettuale” (1981 en AA.VV., Saggi sulla tolleranza; trad.al italiano., Saggiatore, Milán, 1990) subraya que la Tolerancia es una condición indispensable para el conocimiento ya que requiere la continua posibilidad de la crítica y de la confrontación. Éste es el sentido de los tres principios de la tolerancia que Popper proponen el ensayo:

1.- “Puede suceder que yo estaba equivocado y tú tenías la razón”

2.- “Si analizamos el problema racionalmente, es posible que podamos corregir algunos de nuestros errores”.

3.- “Si hablamos del problema racionalmente, ambos podemos acercarnos a la verdad”. (de Tolleranza e responsabilità).

La Tolerancia es, por lo tanto, insustituible, ya sea desde un punto de vista epistemológico (desde el estudio de la teoría del conocimiento científico; Filosofía de la ciencia), como condición indispensable en el camino hacia la verdad, o desde un punto de vista ético, como condición necesaria para la autonomía individual. Es sinónimo de racionalidad, mientras la intolerancia equivale a la irracionalidad. El ambiente ideal para la práctica de la Tolerancia es la sociedad abierta, la sociedad democrática; para defender la Tolerancia es, por lo tanto, necesario vindicar la democracia, porque donde no hay democracia no hay Tolerancia.

Como señaló N. Bobbio (Le ragioni della tolleranza, en AA.VV., L’intollleranza: uguali ediversi nella storia, iL Mulino, Bolonia 1986), hoy día el concepto de Tolerancia adopta a lo sumo el significado de convivencia con las minorías étnicas, lingüísticas y raciales.

La Tolerancia de diferentes creencias religiosas implica el problema de la verdad, mientras la Tolerancia de las minorías étnicas incluye la superación de prejuicios, y estos últimos se combaten de modo diferente a la manera en que se enfrentan las cuestiones religiosas.

Resumen:

Para comprender tendríamos que entrar en el tema de la Intolerancia que nos dice en resumen: “Es la certeza de poseer una verdad absoluta, a la que se busca hacer prevalecer según modelo convenido o la presión. Desde este punto de vista la Intolerancia ha caracterizado toda la historia europea, tanto religiosa como laica. Con base en la sospecha y la Intolerancia ha operado siempre en Europa la razón de Estado religiosa, política y social para obtener el consenso o para eliminar la oposición; de esta manera, la historia del poder siempre a justificado y justifica la violencia legal oponiéndola a la violencia ilegal. La Tolerancia por lo general se ha practicado por necesidad histórica, esto es cuando no ha sido posible eliminar a personas o ideas por la fuerza del poder.